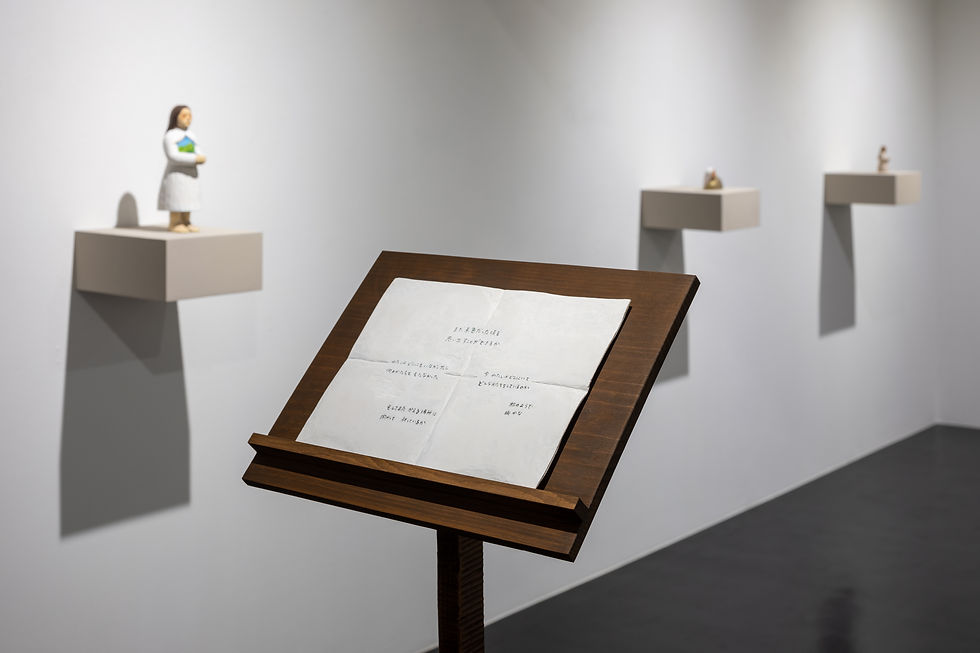

個展「物語の中に私はいないけれど」にあたっての制作考察

- momo sasanoi

- 2022年11月3日

- 読了時間: 4分

領域往来の中で紡がれる美術のあり方

-素描を塑造に、塑造を素描に、そして彫刻へと拡張される技法-

美術を学び研究するようになって、「美術」とはなんぞや、と改めて真正面からぶつかっている。作り手は誰しも「つくる」「描く」「表現」「鑑賞」など、何かしらの経験ときっかけがあり制作道を歩みはじめるものだと考えられるが、制作を突き詰めるうちに我々は何度も、専門性や技術など、狭く深い道を分け入って進まなければならない瞬間が訪れる。早く走れるようになりたかったら、適した靴を履き、フォームを覚え、練習するしかない。私たちが行なっている美術にも通ずる共通項があるのだ。

さて、美術を志すとき、絵を描くのか、彫刻を作るのか、工芸品を作るのか、デザインをするのか、写真を撮るのか、映像を編集するのか、例として挙げるだけでもこれだけの分岐があり、それぞれまるで異なる種を蒔いた畑かのように、勝手が違ってくる。「造形言語」と言われる色や形に伴うテクニックの捉え方も各分野でニュアンスが異なり、同じようなきっかけで美術を志した者同士でも、その身体には同じ美術の血は流れていないと感じることさえある。しかし、デュシャン以降の美術作品の定義の拡張や、または日本古来・土着の美術観(生活と密接なものづくりの感性や独自に発展した宗教観)を顧みたとき、現存の美術分野、専門領域といったものを往来し紡いでいくような新たな「美術」のあり方、表現・造形を検討したいと考えるようになった。

ここで提示する美術のあり方は、ノンジャンルや包括的ということとは異なるだろう。また、美術においてのアカデミズムや技術を否定するものでもない。コンテクストを重視する現代アートとも違うだろう。表現・造形における一つ一つの専門技法にリスペクトを抱き、また自身の中に培われた専門性にも新鮮な感覚で立ち返り、技法の用途を拡張し、制作者にとって必然性のある表現のために、造形の域を押し広げ、展開するというものである。

私自身、彫刻と絵画における空間の捉え方に着目し、レリーフ制作を行なっているが、今回試みたのは絵画において立体感・空間を表現するにあたって欠かすことのできない「陰影」に焦点を当てた制作である。まず紙の中で表現されるドローイング(線描イメージ)を、陰影表現を用いる素描に変換し、肉付けの感覚を確認する。そこから実際に陶板土を捏ねて塑造の技法で造形を行う。

しかしここで完全な量(マッス)を与えてしまうと素描との交信が途絶えかねないため、厚みを制限し、量や形による陰影を極力抑え込む造形を施した(不完全な)レリーフとした。厚み(あるいは奥行き)の制限により、触覚的な塑造に加え視覚的な陰影表現の技法が必要とされる。そしてこのレリーフを素焼きし、素地に、濃淡表現に適した染付けで陰影を表現することで、再び素描的な視点に立つことができる。この蒼い色は呉須である。呉須は絵の具のようにも、粒子の疎密による素描画材(木炭など)のようにも、さまざまな扱いが出来得る非常に柔軟な顔料だと感じる。呉須による素描的着彩表現は、敢えて不完全を求めた塑造としての形に空間及び光(または影)を与えた。光を得た凹凸のある素描は、再び窯に入り本焼成されることにより呉須が形に焼きつけられ、土は支持体から彫刻になる。

以上のような素描→塑造→染付け(素描に戻る)→焼成(彫刻になる)といった制作工程こそが技法の往来であり、その中で焼成や染付といった陶芸に代表される専門知識や技術の習得が必然的に求められ、さらに呉須による染付の行為は遠近や陰影を表現する絵画的空間性の表現技術も要することとなる。光と影を演出しながらも、焼成前の呉須自体には焼き上がった時のような透明度はなく、のっぺりと厚塗りした鮮やかな蒼が熱により濃さや暗さといった現象に変化することを想定しながら、顔料としての厚みと陰影を結びつける。

こういった制作行為や工程は、他分野横断型、さらには「往来型」として、点で存在していた技法や専門領域を一つ一つ糸で紡いで手繰り寄せるような美術のあり方になるのではないか。またこのような美術のあり方こそが、制作者にとって、より表現の幅を広げるために有効ではないか、という一つの可能性をここに提示する。

2022.11.1 笹野井 もも

コメント